○見附市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和5年6月8日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を実施することについて、必要な事項を定める。

(1) 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)妊婦及びその配偶者等(以下「妊婦等」という。)に対して、面談等を講じ、妊婦等の心身の状況、置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う。

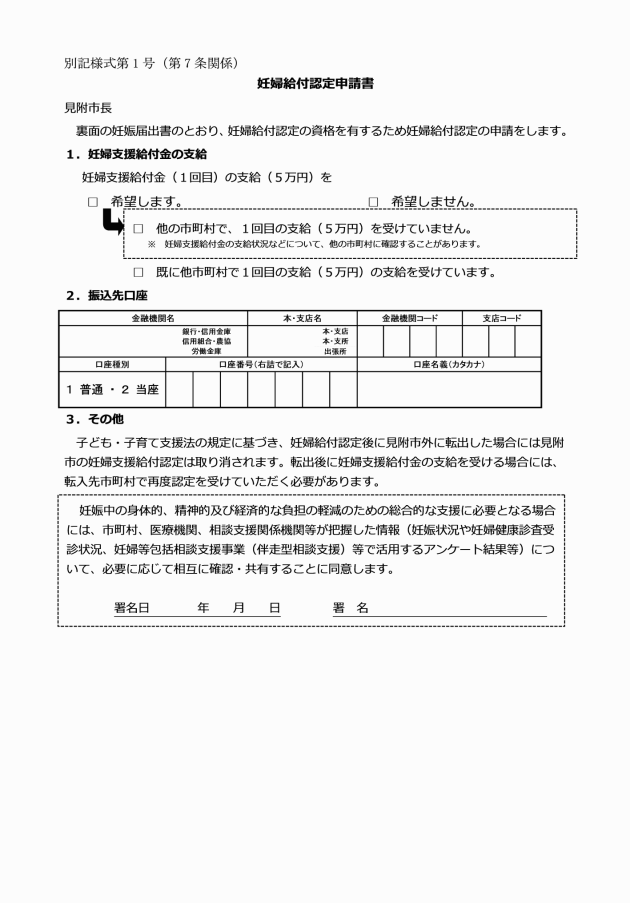

(2) 妊婦のための支援給付妊娠の届出をした妊婦が、妊婦給付認定を申請し、希望する者に妊婦支援給付金を支給する。

(妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を行う時期)

第3条 面談等は、次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)

(3) 出生届出後

(妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)実施方法)

第4条 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)は、次の方法で行う。

(1) 面談等 妊婦等が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンライン画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)とする。ただし、妊婦等が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合又は市長が適当であると認める場合には、担当職員が居宅訪問等により面談を実施する。居宅訪問による面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び「妊娠届出時アンケート」の提出を求めることにより実施する。

(2) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前号に基づく面談等の実施後も、妊婦等に対し、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報その他の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(1) 妊娠届出時 「みつけ子育てガイド」を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(2) 妊娠8か月前後 妊婦等に対し、提出のあった「妊娠8か月頃アンケート」の回答内容及び「みつけ子育てガイド」を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(3) 出生届出後 妊婦等に対し、「出生後アンケート」への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(1) 申請者の本人確認ができる物の写し(マイナンバーカード等)

(2) 振込先口座番号がわかる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)

(妊婦給付認定の取消し)

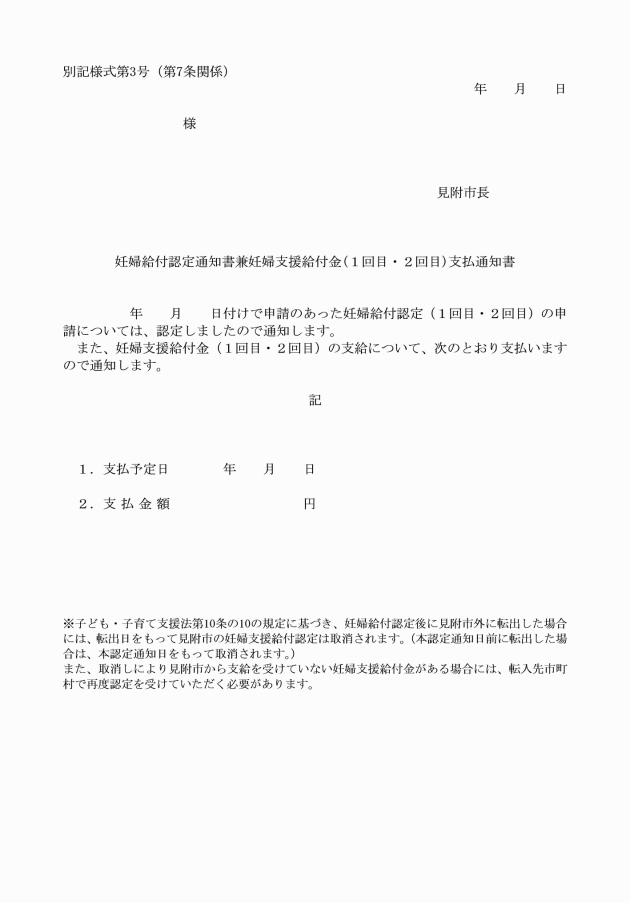

第8条 妊婦給付認定者が、本市から転出したとき、妊婦給付認定を取り消す。

(支給決定の取消し)

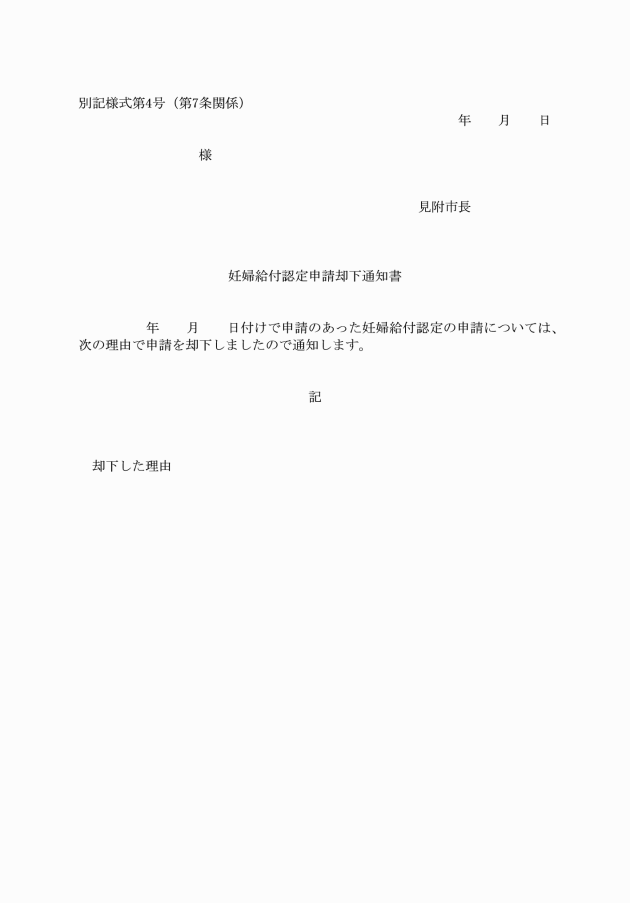

第9条 市長は、妊婦支援給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(妊婦支援給付金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、支給の決定を取り消された者に対し、期限を定めて、妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(守秘義務)

第11条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

附則(令和6年教委告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年教委告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市妊婦のための支援給付事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までに出産した者については、令和8年3月30日までに限り、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

妊婦支援給付金 | 妊婦給付認定対象者 | 支給金額 |

1回目 | 次の各号に該当するもの (1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠の事実を確認した者。)で、妊娠中に日本国内に住所を有した者 (2) 他の自治体から妊婦支援給付金(1回目)を受給していない者 | 妊娠1回につき50,000円 |

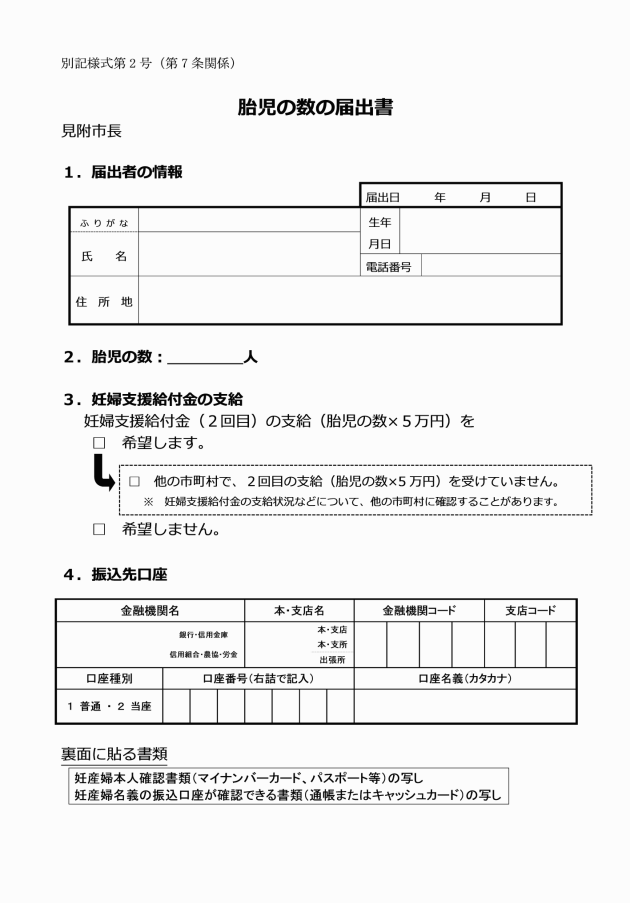

2回目 | 次の各号に該当するもの (1) 令和7年4月1日以降に出産(流産、死産、人工妊娠中絶を含む。)し、妊娠中に日本国内に住所を有し、妊娠の届出をした者 (2) 他の自治体から妊婦支援給付金(2回目)を受給していない者 | 胎児の数に50,000円を乗じた額 |

別表第2(第7条関係)

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の申請時期

1回目 | 1 妊娠の届出をした後とする。ただし、妊娠の届出前に流産、死産又は、人工妊娠中絶した妊婦給付認定申請予定者については、診断書等の提示で申請を行えるものとする。 2 1の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年を経過した日の前日(2年を経過する日)までに妊婦給付認定申請を行うことができる。 |

2回目 | 1 出生届出をした後の面談後とする。ただし、妊婦給付認定後に流産、死産又は人工妊娠中絶をした申請予定者については、妊婦等の申出等により、申請を行うものとする。 2 1の申請は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、起算日から2年を経過した日の前日(2年を経過する日)までに胎児の数の届出を行うことができる。 |